名城大学人間学部で現代文化史やメディア研究を教えている、加藤です。 私のゼミには、映画をみる学生が多い気がします。もちろん全然見ない学生もたくさんいますが、おそらく世の中の平均よりは、映画をみている人口が多いと思います。 … “エッセイ:好きな映画を三つあげなさい” の続きを読む

名城大学人間学部で現代文化史やメディア研究を教えている、加藤です。

私のゼミには、映画をみる学生が多い気がします。もちろん全然見ない学生もたくさんいますが、おそらく世の中の平均よりは、映画をみている人口が多いと思います。私が言うのもなんですが「なんでこの人たち、こんなに映画を見てるのかな?」って。私より賢い学生たちのことを尊敬してます。

私は大学生の時が、映画視聴のピークでした。2000年代のイギリス映画ブームの真っ只中! 京都に住んでいて、狭い町の中に大きな映画館は新旧あったし、いわゆる「単館系」を上映してくれる小さなこだわりの映画館も複数ありました。レイトショーをみると終バスの時間を過ぎてしまって帰宅できなくなるんです。京都は夜が早い町です。でも、気合いで歩いて帰りました。

なんせ学生時代は夜更かし放題だし、映画をみる時間は無限に時間を捻出できたと言えましょう。

それが今や、仕事のために映画をみます。時間ないんで、早送りもしますよ。映画を題材とする卒業論文を年に2〜3つは指導しているんですが、大抵は私が見たことがない作品が選ばれるので、指導のためにみる。仕事のために映画をみる。他に、授業で「引用」したいので、みる。みたいな。なんだかつまんないな、この映画人生! 書いてて悲しくなってきました。自分の好きな映画は見てないのか。映画館にも行くけど、ほとんどが仕事がらみのような。だったら経費で落とせないのかな?

そうだ、自分の人生の中で大好きで大好きで仕方がない映画のことを考えて、映画を仕事から自分のものに取り戻そう。ダークサイドから抜け出そう。そう思いました。

でも「ベスト10」で順位をつけるのは難しいし、10作品も挙げるのは大変そうなので、三つだけにします。以下、あまり深く考えず、気取らず、直感で選んでみました。

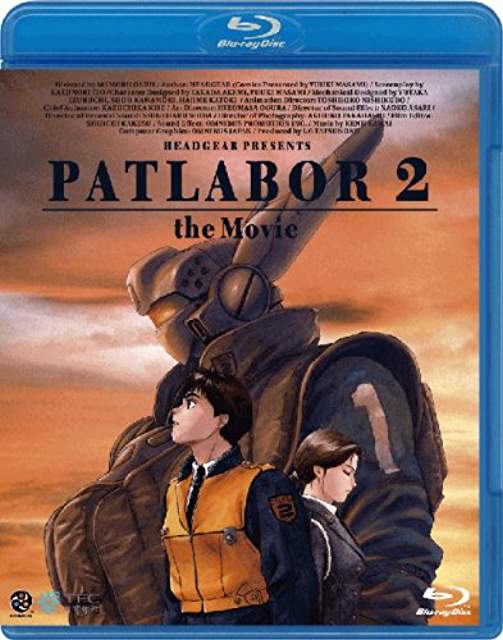

いきなりアニメで申し訳ないんですが、私の人生を変えた作品としては、あまりにも「ありきたり」で恥ずかしいんですが、仕方がないので出します、『機動警察パトレイバー2: The Movie』(押井守監督、1993年)。

パトレイバーって何なんですかね。実は、よく知らないまま、高校の同級生だった久保くんに映画館に連行されました。今池だったか池下だったか。付き合わされただけだったんですが、この映画にはすっごくゾクゾクしました。ほとんどパトレイバーが関係ないっていう、よく原作を知らなかった私にはちょうど良かった。でも、パトレイバーのファンだった久保くんはがっかりかもしれません。

この映画、物語も絵も音も全てが暗いんです。全てが好きですね。原作のパトレイバーは重いテーマもあるんですが、もっと明るいんですよ。この映画を見てから、原作も全て読みました。そっちはそっちで「アリ」ですね。

この映画は後日、音楽等を再収録したサウンドリニューアル版が出たんですが、圧倒的に1993年の初回上映時の音声のままがいいですね。ブルーレイでは選べます。でも、これはただの私のノスタルジーかもしれません。

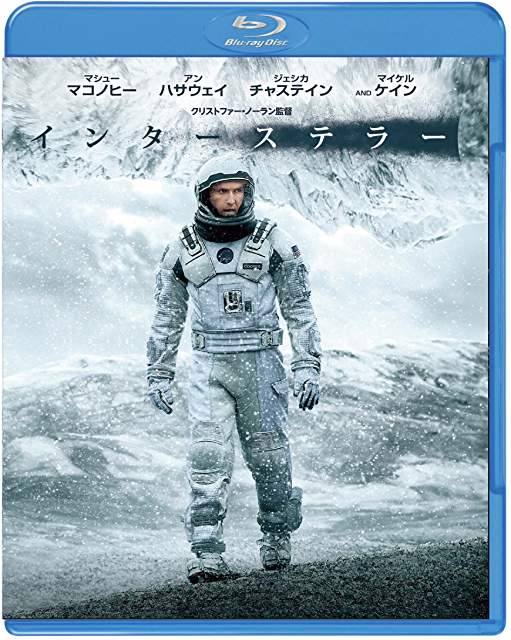

で、いきなり時代が飛ぶんですが『インターステラー』(クリストファー・ノーラン監督、2014年)を挙げます。先ほどパトレイバーで高校生の時の話をしましたが、私が高校生の時は圧倒的に『新スター・トレック』でした。メーテレの深夜枠で放送していたんじゃないかな。私の中学生がRPGやらテーブルトークの影響で「魔法ファンタジーの時代」だったとすれば、高校生は「SFの時代」です。これもなんだか「ありきたり」な人生で、本当に申し訳ないです。

私にとってのSFの魅力というのは、歴史物語なんです。SFは時間の流れを歴史として上手に語らないと、成立しない。真実っぽさの演出。全部フィクションなんですけどね。クラークとかハインラインとかアシモフとかディックとか有名な翻訳SFには全て後から「入門」したんですが、どれも歴史物語としてよくできてて感動しました。世界史や日本史が好きな学生は、きっとSFも好きになれると思います。

そして、この『インターステラー』の壮大さ。時間軸を超えたロマン! 一作品で強引にやりきりました。なんで辻褄があって見えるのか、何度見ても不思議です。今作に関しては、歴史も何もあったもんじゃないです。パイプオルガンに着目したハンス・ジマーの音楽が感動の40%ぐらいを占めるかもしれません。それもいいじゃないですか。宇宙SFには、それこそ『2001年宇宙の旅』(1968年)の時代から、なぜかアナログ楽器なんですよ。

さて、監督のクリストファー・ノーランです。洋画好きのかたなら、よくご存知だと思います。『メメント』(2000年)は京都の映画館で見ました。『バットマン・ビギンズ』(2005年)でしょうか。最近だと『ダンケルク』(2017年)。だいたい、好きな映画監督の作品って、感性がハマると言うんでしょうか、どんな球でも取れるんですよね……なぜでしょう。私はそんなに詳しいわけではありませんので、マニアのかたはご遠慮ください。でも、他に感性がハマる監督を挙げると、デヴィッド・フィンチャーも、そうです。ノーランとフィンチャー。どっちも暗いな。

さっきの『パトレイバー2: The Movie』もそうですが、暗いのばっかりですね。今、気がつきました。薄々わかっていたけど、自分、内省的なので……。パーティーーー!みたいなの、興味ないですね。ごめんなさい。

で、もう一作品は、決められませんでした。

ごめんなさい。

さっき、デヴィッド・フィンチャーの名前は出してしまったので、彼の監督作品『セブン』(1995年)、『ファイト・クラブ』(1999年)、『ベンジャミン・バトン』(2008年)、『ドラゴン・タトゥーの女』(2011年)……全て良きものですが、挙げるのはやめておきます。

そうするとやっぱり、私が英国文化の研究者に踏み出すきっかけとなったスコットランドの俳優、ロバート・カーライルの主演作品から選ぶか。いやしかし、どことなく仕事がらみになってしまうのが、気に入らないので、「暫定の三つめ」ということで。

『フェイス』(アントニア・バード監督、1997年)。マイナーすぎて、ブルーレイ化されていませんでした。

ロバート・カーライルというと『トレインスポッティング』(1996年)のキレた演技が目を引きますが、冴えない地味な中年役で、ぜひ、見てください。『司祭』(1994年)とか『アンジェラの灰』(1999年)とか。連続ドラマで『マクベス巡査』(1995〜97年)も。

今やすっかりメジャー俳優になって、地味な作品には出てくれなくなった感がありますが、個人的には『フェイス』のロバートが、最高です。

うーん、でも、なんか仕事くさいチョイス。これ、やっぱ無しで。三つめの映画はまた考えておきます。

かとう