ゼミ担当の加藤です。

名城大学人間学部の現2年生を対象に、来年度(2020年度)に開講する基幹ゼミナールのメンバーを募集中です。

この期間中、私の研究室では随時、相談を実施しています。ドアが開いていれば、アポなしで、どうぞ。

ゼミ室では、加藤ゼミの3年生と4年生の学生が相談にのってくれる時間帯もあります。募集要項でチェックしてみてください。

ぜひぜひ、お待ちしています!!

かとう

名城大学人間学部の加藤ゼミのサイトです。

ゼミ担当の加藤です。 名城大学人間学部の現2年生を対象に、来年度(2020年度)に開講する基幹ゼミナールのメンバーを募集中です。 この期間中、私の研究室では随時、相談を実施しています。ドアが開いていれば、アポなしで、どう … “ゼミ募集期間です” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

名城大学人間学部の現2年生を対象に、来年度(2020年度)に開講する基幹ゼミナールのメンバーを募集中です。

この期間中、私の研究室では随時、相談を実施しています。ドアが開いていれば、アポなしで、どうぞ。

ゼミ室では、加藤ゼミの3年生と4年生の学生が相談にのってくれる時間帯もあります。募集要項でチェックしてみてください。

ぜひぜひ、お待ちしています!!

かとう

ゼミ担当の加藤です。 名城大学の「育て名人」という連載で、私のインタビューが掲載されています。 スライムとか載ってて、かなり攻めてます。 ゼミ指導の方針や文化研究の魅力についても答えたので、興味があるひとは読んでみてくだ … “名城大学のサイトにインタビューが掲載されました” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

名城大学の「育て名人」という連載で、私のインタビューが掲載されています。

スライムとか載ってて、かなり攻めてます。

ゼミ指導の方針や文化研究の魅力についても答えたので、興味があるひとは読んでみてくださいね。

かとう

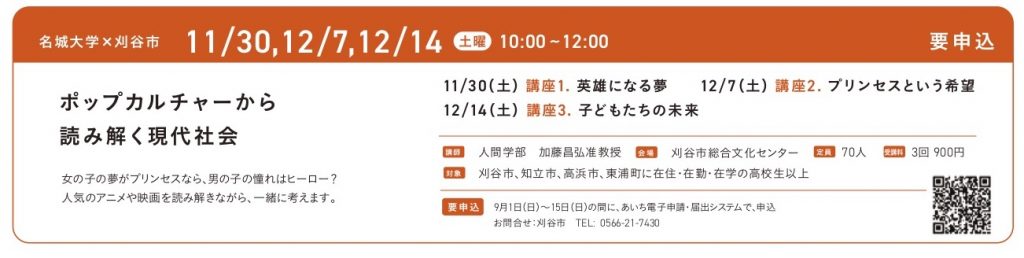

ゼミ担当の加藤です。 愛知県刈谷市で「ポップカルチャーから読み解く現代社会」と題した市民講座を担当します。全3回で、人間学部の「国際文化論」で講義するような物語分析に関する内容を、映画やアニメを事例に、わかりやすくお話し … “刈谷市の市民講座を担当します(〜11月23日まで受講者募集中)” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

愛知県刈谷市で「ポップカルチャーから読み解く現代社会」と題した市民講座を担当します。全3回で、人間学部の「国際文化論」で講義するような物語分析に関する内容を、映画やアニメを事例に、わかりやすくお話しします。

刈谷から通っている人間学部の学生も多いような気がしますが、ご家族や近所のかたに、ぜひ。

ヘェ〜、見たことある映画だけど、こんな風に楽しめるとは気がつかなかったねえ、とか、子どもがいつも見ているアニメにこんなすごいメッセージが隠されていたなんて!など、お茶の間の話題になる内容です。

申し込みやお問い合わせは、刈谷市さんで受け付けていますので、お願いします。

かとう

ゼミ担当の加藤です。 今日からラグビーのW杯が開幕ですね。 もちろんスコットランド代表を応援しています。 それに先立って、毎日新聞から、スコットランドのラグビーの代表チームについて現地取材をするにあたっての情報提供の依頼 … “毎日新聞のラグビーW杯・スコットランド取材に協力しました” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

今日からラグビーのW杯が開幕ですね。

もちろんスコットランド代表を応援しています。

それに先立って、毎日新聞から、スコットランドのラグビーの代表チームについて現地取材をするにあたっての情報提供の依頼があり、電話取材に応じました。

記者の方は、ラグビーのスコットランド代表チームには、日本チーム並みに「外国人選手」の割合が高いことに興味があるとのことでした。私からは、近代以降スコットランドは海外に「スコットランド系」の移民を継続的に輩出してきた歴史があり、「外国人」とはいえ、そのほとんどは祖父母あるいは父母がスコットランド出身の「スコットランド系」の選手であること、そのため日本とは「外国人」選手に対する意識が異なることなど、お話ししました。

その記事がこちらになりますが、ネットでは有料会員向けでした。

ラグビーW杯 開幕まで1カ月/5止 スコットランド ルーツ重視、世界で発掘

https://mainichi.jp/articles/20190825/ddm/041/050/093000c

紙面では、2019年8月25日(日)の31面に載っています(送っていただきました)。

※ 私の名前・所属先ともに記事には出ておりません。

他にも関連の記事が毎日新聞で出ています。

スコットランド・ラグビー協会COOが語るチームの現状と日本の印象

https://mainichi.jp/articles/20190908/k00/00m/050/106000c

「スコットランドは移民が多い。両親がスコットランド生まれなど祖先を持つ選手を探している。」というスカウト方針など、興味深いかと思います。

私は電話で喋っただけで、現地でしっかり裏付け取材した記事としてリリースされ、多くの読者にスコットランドについて読んでいただけかと思うと嬉しいです。ありがとうございました

かとう

ゼミ担当の加藤です。 加藤の専門であるイギリスのスコットランドに出張してきました。グラスゴーという街に滞在しました。 8日間の出張です。帰国後、即、後期の授業がスタートというスケジュールは自業自得ですが、時差ボケが残る身 … “英国・スコットランドの現地調査から帰国しました” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

加藤の専門であるイギリスのスコットランドに出張してきました。グラスゴーという街に滞在しました。

8日間の出張です。帰国後、即、後期の授業がスタートというスケジュールは自業自得ですが、時差ボケが残る身としては、けっこう厳しいです

さて、9月上旬のスコットランドは、最低気温8度〜最高気温16度程度、で、とっても涼しかったです。雨が降ると、寒いぐらいです。

名城大学人間学部では、8月にイングランドの四週間の留学プログラムを実施しています。おそらくイギリスは7月から8月にかけてのごく短期間が、四季の中でベストシーズンなんでしょうね。でも、9月も、良かったです。

調査では、1980年代のスコットランド国内の人種主義に的を絞って、それぞれ別の街にある三カ所の機関(資料室・大学・図書館)でお世話になりました。どこでも本当に親切にしてもらって、再会もあり、新しい出会いもあり、とても有意義でした。

調べにいったのは紙の資料でしたが、結局は、人と人とのコミュニケーションの大切さをひしひしと感じる、出張となりました。

今回は余裕のないスケジュールで、空き時間を見つけて新たに足を運びたかった博物館や美術館など、どこにも行けませんでした。その点は残念で、次回にリベンジしたいと思っています。

ひとまず、体調を崩すことなく行って帰ってこられて、良かったです。

かとう

ゼミ担当の加藤です。 よくわからないニュースで恐縮ですが、名城大学ナゴヤドーム前キャンパスにて、名城大学の理事長(立花さん)が焼きそばを振る舞うプライベートな会が催され、参加しました。 主催は理事長ですが、きっかけは人間 … “理事長の焼きそばを食べました” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

よくわからないニュースで恐縮ですが、名城大学ナゴヤドーム前キャンパスにて、名城大学の理事長(立花さん)が焼きそばを振る舞うプライベートな会が催され、参加しました。

主催は理事長ですが、きっかけは人間学部の安藤先生だそうです。

というわけで私も誘っていただきました。

理事長、理事、学長、秘書のみなさん、など、私は普段なかなか接点のないみなさんとお話ができました。名城大学はけっこう大きな大学組織なんですが、こういうこともあるんですね。

写真のように、焼きそばを調理する理事長に対して、安藤先生が指導をおこなう様子が微笑ましいですね(?)。「もっと、塩と胡椒をした方がいいんじゃないですかね」「そう?」(アテレコ)

理事長とは個人的にお話しするチャンスがあって、部下と上司のコミュニケーションの話から、若い頃、トヨタ自動車にお勤めだった時代のアメリカでのホームパーティーやゴルフの苦労話などを伺い、けっこう私は楽しかったです。

会場は、ナゴヤドーム前キャンパス内のレストラン、MUガーデンテラスです。バーベキューの用意をしていただけました。学生にも良さそうです。一般の利用も歓迎です。大学構内でぜひバーベキューを(?)。

私はお腹いっぱいで、体重が1.5kgも増えてしまって、ショック……なので、ダイエットに励みます。

かとう

ゼミ担当の加藤です。 2019年度の名城大学のオープンキャンパス、7月27・28日に人間学部が在籍しているナゴヤドーム前キャンパスは終了しました。 さて、あいにく加藤が担当した7月27日は、午前の学部紹介は立ち見が出るほ … “大学紹介とオープンキャンパス” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

2019年度の名城大学のオープンキャンパス、7月27・28日に人間学部が在籍しているナゴヤドーム前キャンパスは終了しました。

さて、あいにく加藤が担当した7月27日は、午前の学部紹介は立ち見が出るほどの大盛況! しかし、名古屋に台風6号が接近する中の開催となり、一転して午後は寂しい来客となりました。

暇してました。↑

こちら、私が担当していた、人間学部の留学とフィールドワークの紹介コーナーです。学生4名が朝から頑張ってくれたんですが、午後はほとんど来客がなく、、、「私、帰れるんですかね」 いい加減、話題も尽きてスマホで帰りの電車が動いているかチェックしたり、寝てたりしてます。申しわけございません。

翌日の28日は大盛況となり、人間学部のコーナーは終了間際まで行列ができていたそうで……良かったです。27日が寂しかったのは、学部の人気がなくなったわけじゃなくて、台風のせいだったようで、安心しました。

天白キャンパスのオープンキャンパス(8月3・4日)にも、人間学部の相談コーナーはあります。教員と学生が出張しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

さて、オープンキャンパスで配っていたと思うんですが、名城大学の大学案内の冊子に加藤が(小さく)出演しています。

インタビュー記事に不慣れで、まとめられた文章を見て、これでいいのか?と思わぬでもありませんでしたが、本学の宣伝のため、失礼しております。

高校生には想像もできない「文化」の研究です。この人間学部でも大人気な!?授業の詳細は、当ゼミホームページ内の「国際文化論」にも掲載しています。

冊子の大学案内はこちらから。https://www.meijo-u.ac.jp/admissions/pamphlet/

かとう

ゼミ担当の加藤です。 ポピュラーカルチャーを議論している「国際文化論」の授業の余談で、餃子の王将について話そうとした回があったのですが、何かの都合で話せませんでした。何人かの学生から、最終回のペーパーで続きが気になるとい … “エッセイ:餃子の王将” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

ポピュラーカルチャーを議論している「国際文化論」の授業の余談で、餃子の王将について話そうとした回があったのですが、何かの都合で話せませんでした。何人かの学生から、最終回のペーパーで続きが気になるというリクエストがあったので、ここに書いておきたいと思います。気がついてくれたらいいんですが。

名古屋では「餃子の王将」は、ファミレス的なイメージで展開していまして、ファミリー向けに主に国道沿い大型店があったりします。大きな駐車場もあるので、みんな車でいく感じですね。名城大学の学生によると「居酒屋とファミレスの中間」という意見もありました。バーミヤンなんかと同じカテゴリかも。

しかし私が20年近くを過ごした京都は、餃子の王将の本社や第一号店があったりするディープな本拠地で、もっと餃子の王将はローカルで「大衆的」なイメージです。カウンター席を中心とした小さな店舗が市内にものすごい密度で存在していて、それぞれに店主の個性が染みついていてオリジナルメニューだらけで、夕飯のおかずを一品だけ近所の人が持ち帰りで買いに来るような、日常生活のなかになじんだ食堂みたいな感じです。

日常的で大衆的という意味では、京都に大量に存在する大学生にとっては「安い値段でおなかがいっぱいになる」ニーズを満たし、労働者にとっては「昼間からカウンターで酒が飲める」「仕事帰りに餃子をつまみに一杯ひっかけてから帰る」ニーズを満たせる店です。

このあたり、名古屋とはちょっと違う感じがする。京都にいったら餃子の王将に入ってくれ、それもなるべく小さくて汚い(失礼)ところに。

……という話を、おそらく授業でイギリスの労働者階級とは、とか、日本の演歌を受け入れているのはどんな集団だろうか、というあたりで、私が京都の「餃子の王将」の話をしたかった、ということです。

この話には続きがあります。

当時学生で、餃子二人前とライスで500円の20歳ぐらいの私にとって、「餃子の王将で生ビール」って憧れだったんですよ。横で昼間っから餃子に生ビールをキメてる素性不明な人とか、王将でお酒飲んでる仕事帰りの会社員とか普通にいまして、「(僕にとっては最小限の予算で最大限のカロリーを摂取できるだけのお店である)餃子の王将で、(定食一食分ぐらいの500円ぐらいする)生ビール飲めるようになったら、人生あがりだな」って思ってました。

で、こうして就職しまして、いつだったか、京都の餃子の王将で生ビール頼んだときは、うれしかったなぁ。ついにここまで来たか、という感慨がありました。餃子の王将で生ビールを頼めるレベルに達したぞ、と。

あの瞬間は人生のサクセスを感じていたんですが、その後、餃子の王将の生ビールは、いわば「きつい労働をやりすごすためのアルコール」という、まさに19世紀の産業革命期のイギリスの工場労働者にとってのジン(かなり強い蒸留酒)、みたいな役目を果たすことを、私は大学での労働を通じて身体に叩き込まれていくのです。餃子の王将の生ビールは、無知な学生にとっては成功と憧れの対象でしたが、労働者にとっては飲まなきゃやってられねえよ的なドラッグだった。ほんと、酒でものまねぇとやってられねえよ、バン!

……さて、名城大学に移籍したのを機に、京都から名古屋に引っ越してきて、「久しぶりに餃子の王将で生ビールをキメよう」と、近所にある国道沿いの王将へ行きました。日曜日の昼間かな、ひとりで。クルマでいくと飲めないから、ばからしいなと思いながら30分ぐらいかけて歩いていきました。

で、カウンター席に座って、「生ビールと、」って言ったら、注文をとりにきた店員さんがギョッとしたんですよね。「え?飲むの?」って。こっちからしたら、それこそ「え?」ですよ。「なんで餃子の王将のカウンター席にひとりで座って生ビールを飲まないの?」ですよ。でも、違うんだなと思いました。ああそうか、名古屋では、というか、私がたまたま入った国道沿いの餃子の王将には、そういう「文化」の人が来ないんだなあと。

階級とは、文化とは、を考えさせるエピソード「餃子の王将」でした。異文化なんて、日常生活のなかで一歩違えるだけで、いくらでも身近にありますよね。

こんな長い話を授業の「余談」でする気だったのか。

かとう

名城大学人間学部で現代文化史やメディア研究を教えている、加藤です。 私のゼミには、映画をみる学生が多い気がします。もちろん全然見ない学生もたくさんいますが、おそらく世の中の平均よりは、映画をみている人口が多いと思います。 … “エッセイ:好きな映画を三つあげなさい” の続きを読む

名城大学人間学部で現代文化史やメディア研究を教えている、加藤です。

私のゼミには、映画をみる学生が多い気がします。もちろん全然見ない学生もたくさんいますが、おそらく世の中の平均よりは、映画をみている人口が多いと思います。私が言うのもなんですが「なんでこの人たち、こんなに映画を見てるのかな?」って。私より賢い学生たちのことを尊敬してます。

私は大学生の時が、映画視聴のピークでした。2000年代のイギリス映画ブームの真っ只中! 京都に住んでいて、狭い町の中に大きな映画館は新旧あったし、いわゆる「単館系」を上映してくれる小さなこだわりの映画館も複数ありました。レイトショーをみると終バスの時間を過ぎてしまって帰宅できなくなるんです。京都は夜が早い町です。でも、気合いで歩いて帰りました。

なんせ学生時代は夜更かし放題だし、映画をみる時間は無限に時間を捻出できたと言えましょう。

それが今や、仕事のために映画をみます。時間ないんで、早送りもしますよ。映画を題材とする卒業論文を年に2〜3つは指導しているんですが、大抵は私が見たことがない作品が選ばれるので、指導のためにみる。仕事のために映画をみる。他に、授業で「引用」したいので、みる。みたいな。なんだかつまんないな、この映画人生! 書いてて悲しくなってきました。自分の好きな映画は見てないのか。映画館にも行くけど、ほとんどが仕事がらみのような。だったら経費で落とせないのかな?

そうだ、自分の人生の中で大好きで大好きで仕方がない映画のことを考えて、映画を仕事から自分のものに取り戻そう。ダークサイドから抜け出そう。そう思いました。

でも「ベスト10」で順位をつけるのは難しいし、10作品も挙げるのは大変そうなので、三つだけにします。以下、あまり深く考えず、気取らず、直感で選んでみました。

いきなりアニメで申し訳ないんですが、私の人生を変えた作品としては、あまりにも「ありきたり」で恥ずかしいんですが、仕方がないので出します、『機動警察パトレイバー2: The Movie』(押井守監督、1993年)。

パトレイバーって何なんですかね。実は、よく知らないまま、高校の同級生だった久保くんに映画館に連行されました。今池だったか池下だったか。付き合わされただけだったんですが、この映画にはすっごくゾクゾクしました。ほとんどパトレイバーが関係ないっていう、よく原作を知らなかった私にはちょうど良かった。でも、パトレイバーのファンだった久保くんはがっかりかもしれません。

この映画、物語も絵も音も全てが暗いんです。全てが好きですね。原作のパトレイバーは重いテーマもあるんですが、もっと明るいんですよ。この映画を見てから、原作も全て読みました。そっちはそっちで「アリ」ですね。

この映画は後日、音楽等を再収録したサウンドリニューアル版が出たんですが、圧倒的に1993年の初回上映時の音声のままがいいですね。ブルーレイでは選べます。でも、これはただの私のノスタルジーかもしれません。

で、いきなり時代が飛ぶんですが『インターステラー』(クリストファー・ノーラン監督、2014年)を挙げます。先ほどパトレイバーで高校生の時の話をしましたが、私が高校生の時は圧倒的に『新スター・トレック』でした。メーテレの深夜枠で放送していたんじゃないかな。私の中学生がRPGやらテーブルトークの影響で「魔法ファンタジーの時代」だったとすれば、高校生は「SFの時代」です。これもなんだか「ありきたり」な人生で、本当に申し訳ないです。

私にとってのSFの魅力というのは、歴史物語なんです。SFは時間の流れを歴史として上手に語らないと、成立しない。真実っぽさの演出。全部フィクションなんですけどね。クラークとかハインラインとかアシモフとかディックとか有名な翻訳SFには全て後から「入門」したんですが、どれも歴史物語としてよくできてて感動しました。世界史や日本史が好きな学生は、きっとSFも好きになれると思います。

そして、この『インターステラー』の壮大さ。時間軸を超えたロマン! 一作品で強引にやりきりました。なんで辻褄があって見えるのか、何度見ても不思議です。今作に関しては、歴史も何もあったもんじゃないです。パイプオルガンに着目したハンス・ジマーの音楽が感動の40%ぐらいを占めるかもしれません。それもいいじゃないですか。宇宙SFには、それこそ『2001年宇宙の旅』(1968年)の時代から、なぜかアナログ楽器なんですよ。

さて、監督のクリストファー・ノーランです。洋画好きのかたなら、よくご存知だと思います。『メメント』(2000年)は京都の映画館で見ました。『バットマン・ビギンズ』(2005年)でしょうか。最近だと『ダンケルク』(2017年)。だいたい、好きな映画監督の作品って、感性がハマると言うんでしょうか、どんな球でも取れるんですよね……なぜでしょう。私はそんなに詳しいわけではありませんので、マニアのかたはご遠慮ください。でも、他に感性がハマる監督を挙げると、デヴィッド・フィンチャーも、そうです。ノーランとフィンチャー。どっちも暗いな。

さっきの『パトレイバー2: The Movie』もそうですが、暗いのばっかりですね。今、気がつきました。薄々わかっていたけど、自分、内省的なので……。パーティーーー!みたいなの、興味ないですね。ごめんなさい。

で、もう一作品は、決められませんでした。

ごめんなさい。

さっき、デヴィッド・フィンチャーの名前は出してしまったので、彼の監督作品『セブン』(1995年)、『ファイト・クラブ』(1999年)、『ベンジャミン・バトン』(2008年)、『ドラゴン・タトゥーの女』(2011年)……全て良きものですが、挙げるのはやめておきます。

そうするとやっぱり、私が英国文化の研究者に踏み出すきっかけとなったスコットランドの俳優、ロバート・カーライルの主演作品から選ぶか。いやしかし、どことなく仕事がらみになってしまうのが、気に入らないので、「暫定の三つめ」ということで。

『フェイス』(アントニア・バード監督、1997年)。マイナーすぎて、ブルーレイ化されていませんでした。

ロバート・カーライルというと『トレインスポッティング』(1996年)のキレた演技が目を引きますが、冴えない地味な中年役で、ぜひ、見てください。『司祭』(1994年)とか『アンジェラの灰』(1999年)とか。連続ドラマで『マクベス巡査』(1995〜97年)も。

今やすっかりメジャー俳優になって、地味な作品には出てくれなくなった感がありますが、個人的には『フェイス』のロバートが、最高です。

うーん、でも、なんか仕事くさいチョイス。これ、やっぱ無しで。三つめの映画はまた考えておきます。

かとう

ゼミ担当の加藤です。 名城大学人間学部の加藤ゼミから2019年度に提出が予定される卒業論文が、15本ということになりました。 正式に事務室に提出された題目は、以下の通りです。 音楽活動の多様化——DIYハードコアのミュー … “2019年度の卒業論文の題目リストです” の続きを読む

ゼミ担当の加藤です。

名城大学人間学部の加藤ゼミから2019年度に提出が予定される卒業論文が、15本ということになりました。

正式に事務室に提出された題目は、以下の通りです。

人間学部では例年、5月末に論題の〆切があります。ここで論題を指導教員からOKをもらって、正式に事務室に提出しないと、アウト。その後、卒論そのものは正月を越えて1月頭に〆切です。

かとう